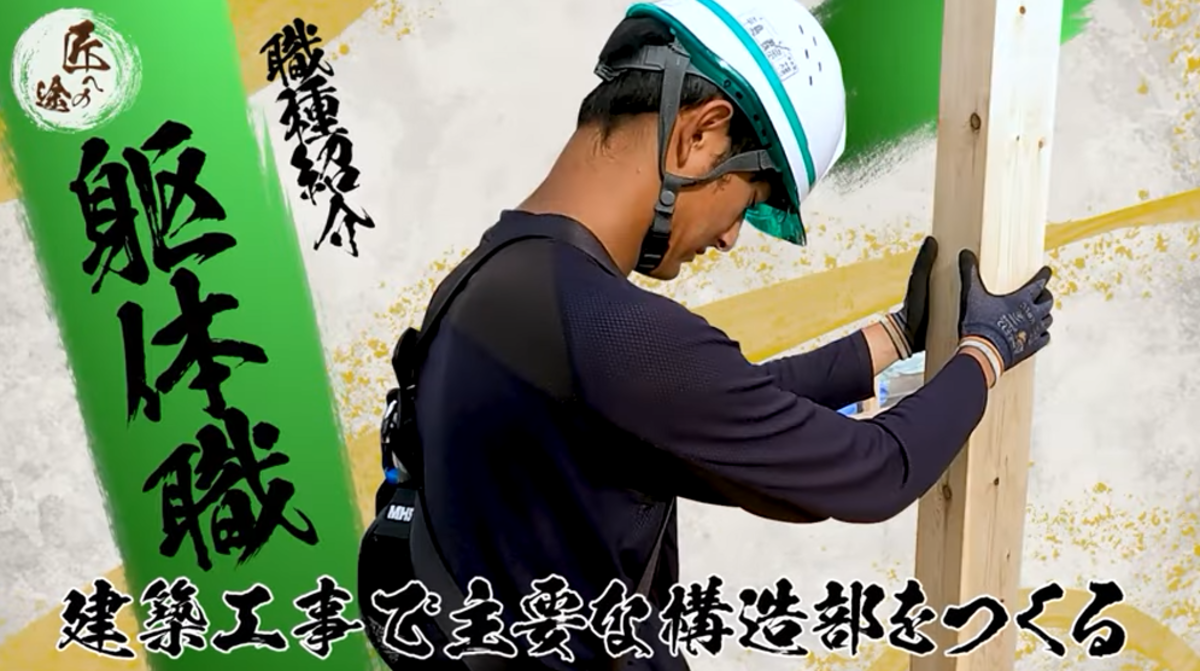

2〜3㎜単位で精度を上げていく 躯体(くたい)職は “建物の構造全てを受け持つ仕事”

2〜3㎜単位で精度を上げていく

躯体(くたい)職は

“建物の構造全てを受け持つ仕事”

このストーリーのポイント

- 建物の構造全てを受け持つ躯体職の魅力

- 基礎実習を終え、匠への第一歩を踏み出す3名の訓練生インタビュー

- 女子寮の棟上げまで完了。いよいよ現場デビューを迎える

住友林業ホームエンジニアリング

秋澤さん

見えないところこそ丁寧に仕事をするのが好き

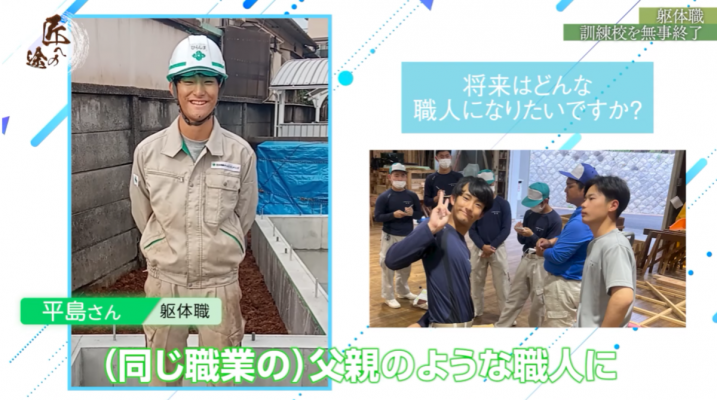

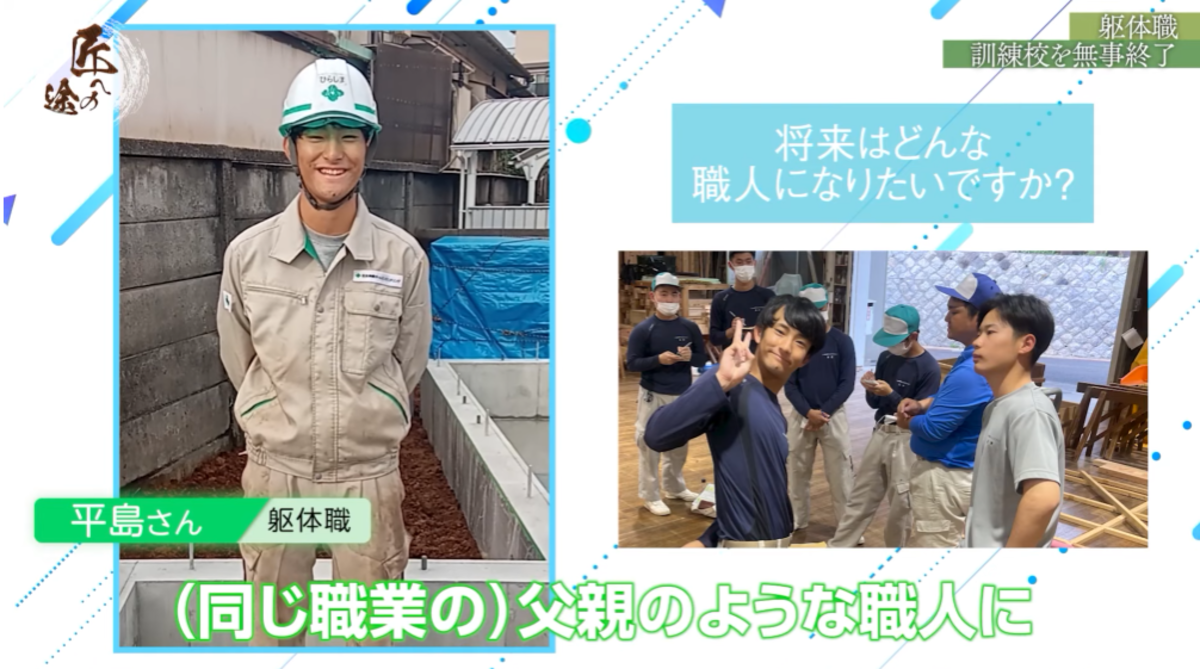

平島さん

同じ職業である父親のような職人になりたい

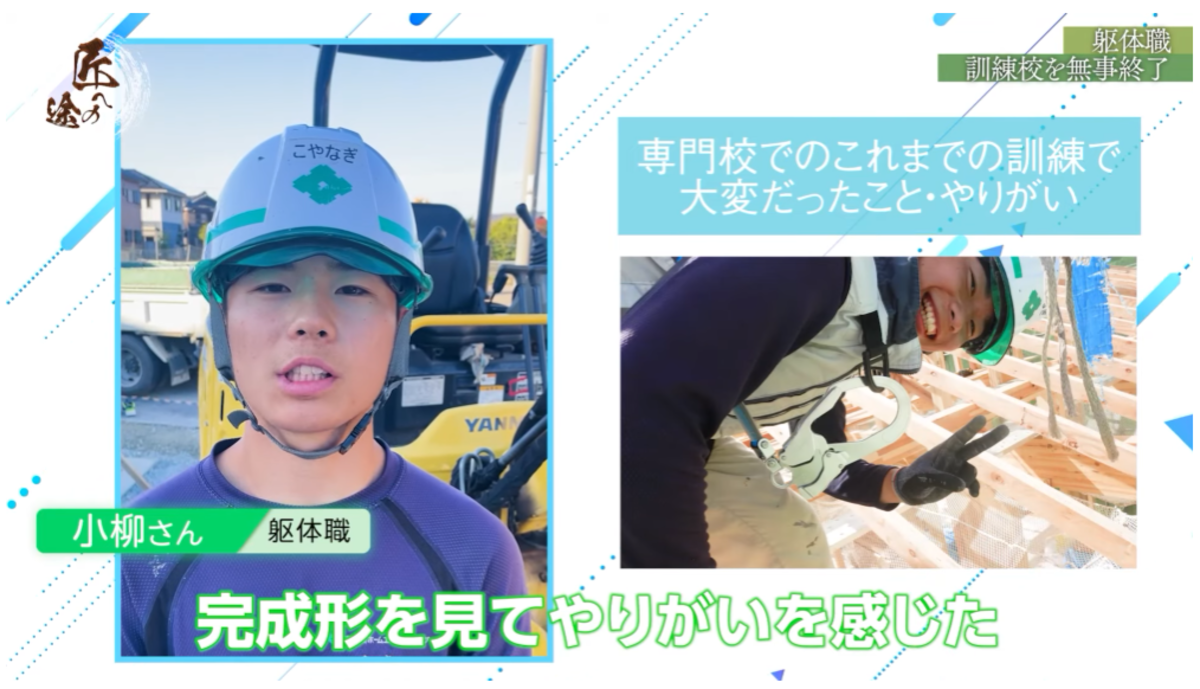

小柳さん

常に上を目指して向上心をもって作業に取り組みたい

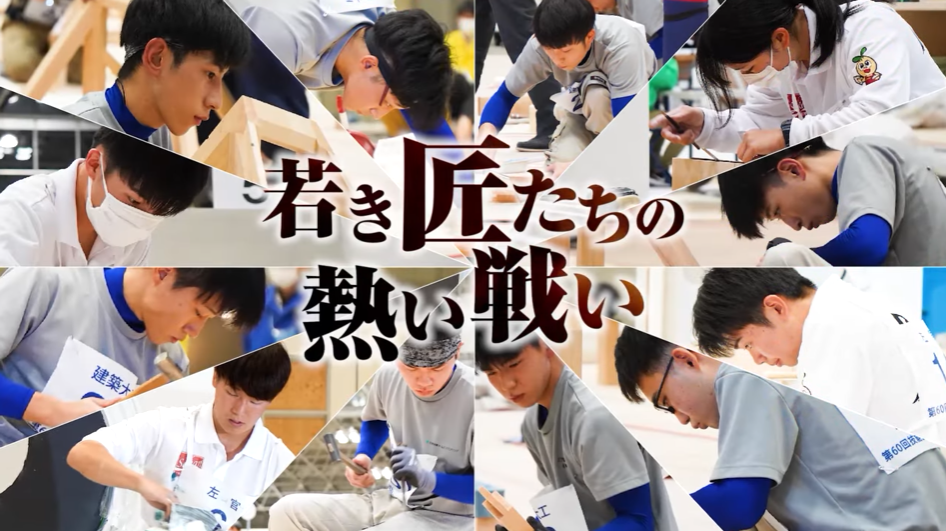

住友林業建築技術専門校には、木造マイスターを目指すおよそ90人もの若者たちが全国各地から集まってきています。一口に木造マイスターと言っても職種が分かれており土台の組立てから木部の仕上げ、取り付けを行う大工職、床や壁などの塗り作業を行う左官職、そして基礎や構造躯体を組み上げる躯体職の3職種があり、入校した若者たち(訓練生)は一人前を目指し訓練を重ねている。

住友林業ホームエンジニアリングの躯体職は建物のコンクリートの基礎と大工の建方を作るだけでなく、建物の屋根や下地までの構造すべてを受け持つ仕事となります。建て方時には柱が傾かないようにミリ単位の精度で施工していき、しっかりとした躯体をたてることが非常に重要となります。

木造新時代の今住宅や中大規模の建物においても住宅で培った建て方の精度や細かさや安全対策が求められており、実際に非住宅の現場でも活躍しています。訓練校では、こうした確かな技術と高い精度が求められる大工、左官、躯体の三つの職種に分かれ専門的な技術と知識を学んでいきます。

躯体職では実際の住友林業の家を現場と同じ構造材を使い同じ工法で建てていく、実践的な訓練です。訓練内容も徐々に難易度が高くなり、実習の区切り区切りで見極めテストも実施されます。60点以下の場合は追試を行い教官が、個々の不得意なところを指導することで皆が同じレベルで卒業できるように要所要所で確認していくのです。

ここからは、専門校での基礎実習を終え、匠への第一歩を踏み出した躯体職の訓練生たちを見ていきましょう。職人の基本となる技能・知識を学び、いよいよ現場での本格的な実習が始まります。切磋琢磨しながら挑む初めての実習です。

彼らが乗り越えるべき最初の試練とは

現場での本格的な実習がスタート!校内に建設する女子寮建設が初の現場に

2022年9月、いよいよ始まった女子寮モデル棟建設では、実際に建築中の女子寮の現場に入って基礎施工実習を行っています。これまで実習で学んできたことを振り返り、生かしながら1階の骨組みまでを完成させました。建物の長寿命化が求められている現代において大地震にも耐えうる強靭な建物を造るためにも基礎工事はとても重要なのです

まずは、鉄筋を組んで型枠に生コンを流し込み、基礎をしっかり造り込み精度の高い躯体をたてます。屋外の実習は暑さとの戦いでもあります。太陽の日差しが照りつける中、訓練生たちは作業に集中しています。実際の現場でも猛暑日の作業がありますのでこれもその訓練です。

続いて、女子寮 の建て方が始まりました。まずは、基礎パッキン、土台、大引きの設置作業です。教官はこれまでに教えたこと、指導したことを思い出させながら訓練生に指示を出し教えていきます。柱を建て、梁を組むシーンはなかなか 迫力があります。

9月中旬には女子寮の棟上げが完了しました。躯体職の訓練校での実習はここまでです。基礎から始まり、土台の据え付け、柱、梁、そして棟上げ。ここまで終えると専門校での実習は終了です。

実習を無事に終了した躯体職のメンバーにインタビューして話を聞いてみました。

自分たちは実際に女子寮 建設に携わることができて1つ1つの現場の流れが早く、大変でしたが全てが出来上がった時の完成形を見てとてもやりがいのある仕事だと思いました 。

躯体職を目指した理由は、自分の性格と合っていると思ったからです。建物の基礎の部分は家を建てたら外からは見えなくなってしまいます。ですが、そういうところこそ丁寧にやるのが好きなので自分の性格に合っていると思い選びました。

私は将来、父親のような職人になりたいと思っています。

訓練校を終了してから、実際の住友林業の建築現場に配属されOJTが始まりました。現場デビューをしている躯体職のメンバーに現場の様子を伺ってきました。その様子はどうなのでしょうか。

初めて現場に立って現場でのスピード感にとても驚きました。学校とは違って夜遅くなることもあるし朝も早いことがあるので大変です。常に上を目指して向上心をもって作業に取り組んでいます。

日頃の訓練で磨いてきた力を発揮し、一つのことを成し遂げるという力。それは今後の人生において必ずプラスとなっていくものだと思います。この経験を糧に これからの日本のものづくり産業を支えていってくれることでしょう。様々な実習や行事に追われながらも知識や技術を自分のものにしようと日々頑張っている訓練生たちの今後の成長が楽しみです。

女子寮完成画像